|

MIOCARDIOPATIA DILATATIVA E SCOMPENSO CARDIACO NELL’ANZIANO E NEL GRANDE ANZIANO

Antonello D’Andrea Unità Operativa Dipartimentale “Diagnostica Cardiologica Integrata” – AORN Ospedali dei Colli Monaldi – Seconda Università di Napoli

Le malattie croniche, come lo scompenso cardiaco, sono malattie che gli interventi medici attuali possono solo controllare ma non “curare”. Poiché tale forma di patologia diventa sempre più comune, con il crescere dell’età media della popolazione, il sistema medico attuale non può sopravvivere senza un’alleanza organizzata con la comunità

R. Bengoa Dipartimento della Sanità e Malattie Croniche Ginevra: OMS, 2001

Le malattie cardiovascolari (CV) sono un problema di notevole rilevanza nella popolazione anziana dal momento la sola cardiopatia ischemica ne è la principale causa di morte (è responsabile dell’84% dei decessi sopra i 65 anni di età) e che l’ipertensione è presente in almeno il 50% di questi pazienti. Già nel 1955 un documento ufficiale del National Center for Health Statistics segnalava che il 50% dei rilievi autoptici delle donne anziane ed il 70-80% di quelli degli uomini anziani presentava segni di malattia ostruttiva coronarica. Ad accentuare la gravità del problema c’è il dato imprescindibile che la malattia CV va ad innescarsi su un fisiologico processo di modificazioni strutturali dell’apparato CV legate all’età al quale sono frequentemente associate svariate comorbilità. I dati ISTAT sulle Previsioni Demografiche 1 gennaio 2005 - 1 gennaio 2050 ci dicono infatti che un terzo degli italiani avrà più di 65 anni nel 2050 e che gli anziani aumenteranno (da 138 ogni 100 giovani nel 2005 a 264 nel 2050) in relazione all’innalzamento dei livelli di sopravvivenza. Nel 2005 la vita media è stata di 77.4 anni per gli uomini e di 83.3 per le donne e nel 2050 si prevede che sia 83.6 per gli uomini e 88.8 per le donne. Le ricadute saranno inevitabili su tutti i settori e gli aspetti della vita pubblica e privata se si considera che negli ultimi cinquant’anni gli ultrasessantacinquenni in Italia sono già aumentati del 150%. Nel nostro Paese inoltre, non mancano differenze territoriali consistenti: in Liguria sono attualmente il 24,4% della popolazione, in Umbria il 22%, in Emilia il 21,9%; in Campania si registra la percentuale più bassa con il 14,2%.

Ma cosa realmente si intende per paziente “anziano” ? Un autore canadese, Joel Niznick dell’Ottawa Cardiovascular Center suggerisce la seguente classificazione, peraltro ampiamente condivisa: a) “young elderly”, ossia giovani anziani fra 65 e 75 anni; b) “middle age elderly”, ossia anziani intermedi, fra 75 e 85 anni; c) “old elderly” ossia grandi anziani, oltre 85 anni. Questa suddivisione trova un’importante giustificazione quando si vanno a valutare i risultati dei trials clinici dei principali farmaci utilizzati in prevenzione CV in cui l’età media di arruolamento rientra quasi sempre nella prima fascia. Questo dato fa sì che nella pratica clinica le basi su cui si fonda un trattamento medico per un paziente fra i 65 ed i 75 anni siano quelli della cosiddetta “evidence based medicine”, per la fascia fra i 75 e gli 85 anni ai dati dell’evidenza si aggiungono dati estrapolati e per la fascia di età sopra gli 85 anni ci si basa soprattutto sul giudizio clinico e sul cosiddetto “buon senso” dal momento che i dati provenienti dagli studi clinici sono veramente scarsi. Oltre a questa limitazione di tipo metodologico, nell’applicazione dei risultati della ricerca clinica alla popolazione anziana e quindi nella conseguente strutturazione di un programma di intervento preventivo di secondo livello, bisogna anche tenere conto che i “grandi anziani” rappresentano una classe di pazienti che, pur avendo svariate caratteristiche patologiche in comune, presentano differenti tipi e gradi di comorbilità ma anche differenti aspetti del processo individuale di senescenza in termini di autosufficienza residua e/o grado di dipendenza dal prossimo, livello di capacità cognitiva, volontà di effettivamente aderire a programmi terapeutici e di cambiamenti di stile di vita. Molto spesso, infatti, il paziente anziano è un paziente “fragile”. La “fragilità” è stata definita come la combinazione di comorbilità e disabilità o la condizione molto prossima a tale stato. Fra le principali comorbilità, spiccano le malattie cardiovascolari che si innescano sovente su terreni che possono essere già variamente compromessi per situazioni di varia natura. La disabilità è riferita alle attività del vivere quotidiano, e cioè l’essere autonomi nel controllo degli sfinteri, nel lavarsi, nel vestirsi, nello spostarsi all’interno della casa, nell’alimentarsi e nell’avere cura della propria persona. Lo scompenso cardiaco è una patologia che aumenta di prevalenza con l’aumentare dell’età, con un incremento progressivo del sesso femminile:

I tassi di sopravvivenza per i pazienti anziani con insufficienza cardiaca sono in genere mediamente meno del 35% a cinque anni. In uno studio retrospettivo sul grande anziano (età media 89 anni) residenti a lungo termine in centri di cura per scompenso cardiaco, la mortalità ad un anno è stata dell'87%. I fattori determinanti la prognosi sono la classe NYHA funzionale, le comorbidità (pressione arteriosa, funzione renale), lo stato sociale (stato civile, isolamento), e psicosociale (in particolare, la depressione e la salute percepita).

Nel paziente anziano si rileva un progressivo incremento della prevalenza di scompenso cardiaco a funzione sistolica conservata (il cosiddetto comunemente “scompenso diastolico”).

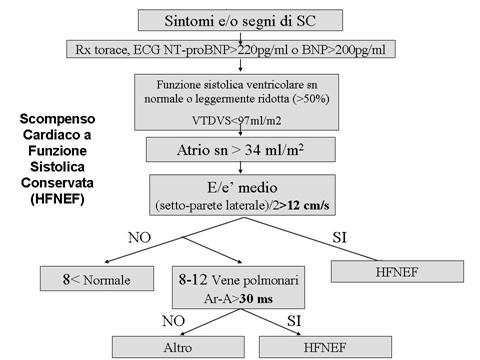

Tale sindrome cardiaca è più diffusa di quanto si pensi, è maggiormente comune in soggetti ipertesi e di sesso femminile, e per essere adeguatamente diagnosticata e trattata necessità di un adeguato approccio che integri dati clinici (segni e sintomi), biochimici (BNP) e strumentali (ecocardiogramma colorDoppler integrato con Doppler tissutale) (vedi schema sottostante).

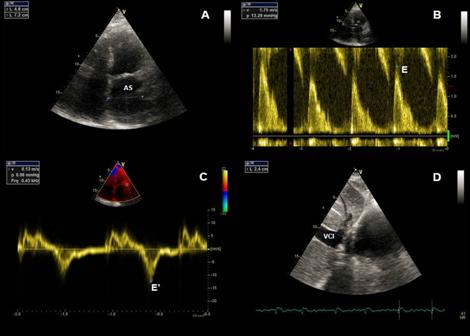

Nella figura sottostante è possibile osservare un classico esempio di scompenso diastolico nell’anziano. Si tratta di una donna di 87 anni, ipertesa, diabetica, in fibrillazione atriale permanente, ricoverata in terapia intensiva per edema polmonare. L’ecocardiogramma bidimensionale in sezione 4 camere apicale (pannello A) evidenzia una severa dilatazione biatriale (volume atriale sinistro 40 ml/m2; area atrio destro > 30 cm2), in presenza di una normale funzione sistolica del ventricolo sinistro (FE 55%). Il Doppler trans-mitralico (pannello B) evidenzia un’onda proto-diastolica E elevata, mentre il Doppler Tissutale dell’anulus mitralico (pannello C) mostra un’onda E’ ridotta, con rapporto E/E’ > 14, come da aumento della PCWP. La sezione sottocostale mostra invece una vena cava inferiore dilatata ed ipocollassante (pannello D), come da aumentata pressione atriale destra.

Bibliografia

1) Hanna IR, Wenger NK. Secondary Prevention of Coronary Heart Disease in Elderly Patients. Am Fam Physician 2005; 71: 2289-2296. 2) Wenger NK, O’Rourke RA, Marcus FI. The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease. Ann Intern Med 1988; 109: 425-428. 3) Coronary Heart Disease in the Elderly (With Emphasis on Patients ≥75 Years of Age). An American Heart Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Circulation 2002;105: 1735-1743. 4) Wenger NK. The Elderly Patient with Cardiovascular Disease. Heart Dis 2000; 2: 31-61. 5) Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato Nazionale per la Bioetica. Bioetica e Diritti degli Anziani. 20 Gennaio 2006. 6) Fitchett D, Rockwood K, Chan BT, et al. Canadian Cardiovascular Society Consensus Conference 2002: Management of Heart Disease in the Elderly Patient. Can J Cardiol 2004 May; 20 (Suppl A): 7A-16A. 7) Smith SC, Allen J, Blair S. AHA/ACC Guidelines for Secondary Prevention for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2006 Update. Circulation 2006; 113: 2363-2372. 8) Hermanson B, Omenn GS, Kronmal RA, et al. Beneficial six-year outcome of smoking cessation in older men and women with coronary artery disease: results from the CASS registry. N Engl J Med 1988; 319: 1365-1369. 9) Bulpitt CJ. Secondary Prevention of Coronary Heart Disease in the Elderly. Heart 2005; 91: 396-400. 10) Shimokata H. How far should Life-style be corrected in the Elderly? Nippon Ronen Igakkai Zasshi 2006; 43: 462-464. 11) Sandu-Marinescu O, Falconnet C, Saber H, et al. Cardiac Rehabilitation: beyond 80 year-old? Rev Med Suisse 2005; 39: 2502-2504. 12) Hakim AA, Petrovich H, Burchfield CM, et al. Effects of Walking on Mortality among Nonsmoking Retired Men. N Engl J Med 1998; 338: 94-99. 13) Hakim AA, Curb JD, Petrovich H, et al. Effects of Walking on Coronary Heart Disease in Elderly Men. The Honolulu Heart Program. Circulation 1999; 100: 9-13 14) D'Andrea A, Nistri S, Castaldo F, Galderisi M, Mele D, Agricola E, Losi MA, Mondillo S, Marino PN; Working Group Nucleus on Echocardiography of Italian Society of Cardiology. The relationship between early left ventricular myocardial alterations and reduced coronary flow reserve in non-insulin-dependent diabetic patients with microvascular angina. Int J Cardiol. 2012 Feb 9;154(3):250-5.

|