I

FARMACI ANTIARITMICI OGGI: USI E ABUSI

Jorge

Salerno-Uriarte

Dipartimento di Scienze Cardiovascolari. Università degli

Studi dell’Insubria. Ospedale di Circolo e Fondazione

Macchi, Varese.

I farmaci antiaritmici sono sempre stati molto impiegati nel

trattamento delle aritmie cardiache data la loro capacità

di modificare le caratteristiche elettrofisiologiche delle cellule

miocardiche sia agendo direttamente che indirettamente sul substrato

anatomico responsabile dell’aritmia senza tuttavia modificarlo

in maniera risolutiva e non garantendo quindi un effetto veramente

“curativo” dell’aritmia stessa. I farmaci

antiaritmici, in rapporto alle caratteristiche delle singole

aritmie e alla biodisponibilità e farmacocinetica della

singola molecola antiaritmica, potranno essere utilizzati sempre

più appropriatamente in rapporto alle conoscenze dell’utilizzatore.

Per il corretto impiego della terapia farmacologia sarà

necessario non solo conoscere a fondo il meccanismo d’azione

dei farmaci impiegati ma sopratutto il loro preciso effetto

in quel dato contesto clinico. La presenza o meno di cardiopatia

è fondamentalente nel tipo di risposta alla terapia farmacologica

e la sua scelta è condizionata da tale fattore in maniera

determinante..

Nella figura 1 viene raffigurata in maniera molto semplice,

con un rettangolo e una diagonale, quella che è l’incidenza

di una tale aritmia (di tipo sopraventricolare o ventricolare)

in presenza a meno di una cardiopatia

I

farmaci antiaritmici e loro inquadramento classificativi

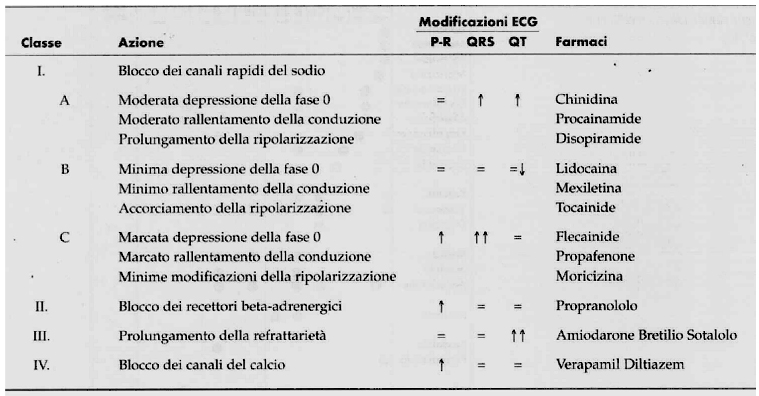

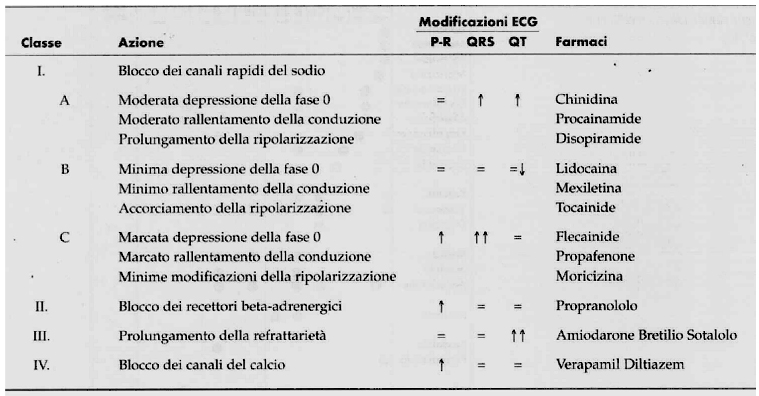

Due ben note classificazioni dai farmaci antiaritmici hanno

cercato, in due tempi successivi, di caratterizzare e raggruppare

tali farmaci a seconda del loro meccanismo d’azione. La

classificazione dei farmaci antiaritmici proposta da Vaugham

Williams 1 e successivamente modificata da Harrison 2 è

riportata in tabella: Questa classificazione schematica suddivide

i farmaci in base al loro meccanismo d’azione. La Tabella

1 riporta, assieme alla classificazione per classi e alla descrizione

del meccanismo d’azione, le modificazioni indotte sull’elettrocardiogramma

di superficie e i nomi dei principali farmaci antiaritmici appartenenti

alla classe. Questa classificazione schematica suddivide i farmaci

in base al loro meccanismo d’azione. Riporta inoltre le

modificazioni indotte sull’elettrocardiogramma di superficie

e i nomi dei principali farmaci antiaritmici appartenenti alla

classe. Come si può notare, la Classe I comprende i farmaci

che bloccano i canali rapidi del sodio, le Classi II e IV comprendono

rispettivamente i farmaci beta-bloccanti e calcio-antagonisti,

mentre la Classe III i farmaci che esercitano un’azione

antiaritmica prolungando la durata del potenziale d’azione

e pertanto la refrattarietà. La Classe I a sua volta

si divide in tre sottoclassi (A, B e C) a seconda della diversa

azione sulla fase 0 del potenziale d’azione, sulla conduzione

e sulla ripolarizzazione.

Figura

1

Tabella I

Figura

2

Questa classificazione sebbene sia largamente utilizzata in

un ampio contesto di caratterizzazione di un farmaco antiaritmico,

presenta molte limitazioni. Prima di tutto, il meccanismo d’azione

dei farmaci in questa classificazione viene valutato su tessuto

miocardico sano, specialmente su fibre di Purkinje, mentre molto

spesso le aritmie cardiache si associano ad una cardiopatia

organica che modifica in modo importante la struttura e la funzione

del tessuto miocardico. Inoltre, proprio perché i canali

ionici possono avere una struttura molecolare molto simile tra

loro, il meccanismo d’azione di alcuni farmaci è

in realtà il risultato della loro interazione su più

di un canale ionico. Basti pensare alla chinidina, che blocca

sia i canali del sodio sia quelli del potassio, oppure all’amiodarone,

la cui azione spazia per tutte e quattro le Classi. Inoltre,

questa classificazione non tiene in considerazione alcune variabili,

come la presenza di squilibri elettrolitici, i valori di pH,

la frequenza cardiaca e le variazioni del tono neurovegetativo,

che in clinica possono avere un ruolo determinante per l’effetto

che un determinato farmaco ottiene.

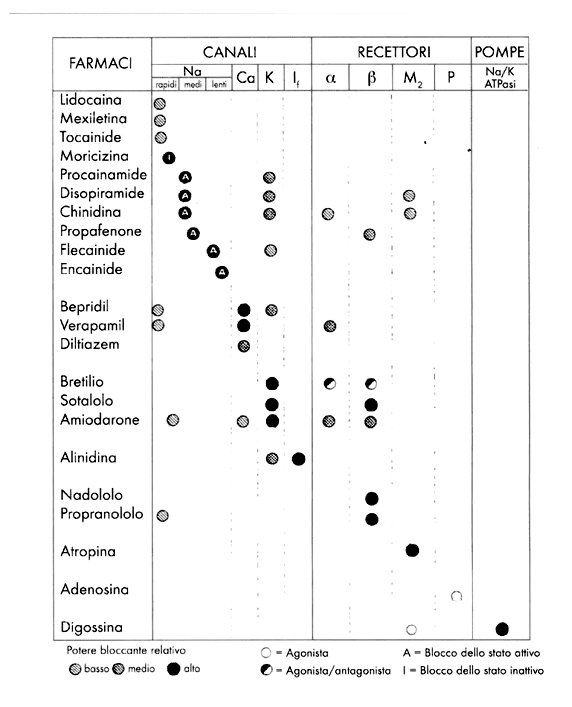

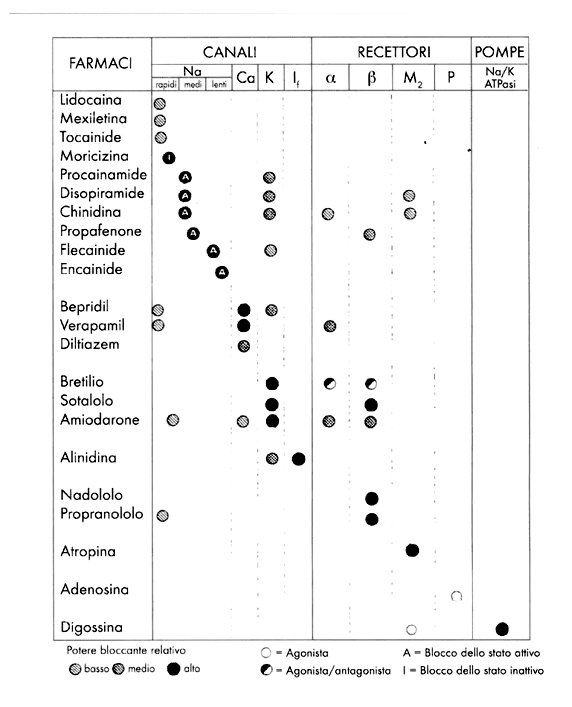

Un successivo tentativo di classificazione dei farmaci antiaritmici

è rappresentato dal “Sicilian Gambit” 3,

il cui nome origina da gambit, termine inglese per indicare

una mossa di scacchi con cui si sacrifica un pezzo per ottenere

un vantaggio e dal fatto che gli autori si riunirono a Taormina

per redigere questa classificazione, pubblicata nel 1991. Essi

compilarono, sulla base di una revisione dell’attività

dei canali ionici, uno schema (Figura 2) in cui viene riassunto

per ogni singolo agente il profilo della sua azione sui canali

ionici, sui recettori e sulla pompa Na+/K+. L’uso di vari

simboli è utilizzato per indicare la potenza relativa

(bassa, moderata ed alta) dell’agente, il suo effetto

agonista o antagonista sul recettore ed il blocco dello stato

attivo o inattivo del canale ionico. Come corollario di questa

classificazione e sulla base di una revisione dei meccanismi

aritmogenetici, venivano anche evidenziati i farmaci antiaritmici

in grado di agire sui parametri vulnerabili di una determinata

aritmia cardiaca. Questa classificazione è un’eccellente

revisione dei meccanismi elettrofisiologici di base e dei possibili

meccanismi d’azione dei farmaci antiaritmici sull’aritmogenesi.

Va sottolineata infatti la capacità di riassumere il

profilo antiaritmico anche qualora questo si prospetti complesso

come nei casi dell’amiodarone, della chinidina, del verapamil

o del sotalolo. Tuttavia, a quasi quindici anni dalla sua introduzione,

questa classificazione è scarsamente utilizzata sia dal

cardiologo clinico sia dal farmacologo, che spesso fanno riferimento

alla precedente classificazione. Inoltre nell’impiego

clinico, diversi farmaci antiaritmici possono essere utilizzati

efficacemente per trattare la stessa aritmia, anche se hanno

meccanismi ionici completamente diversi, in quanto la complessità

delle situazioni osservate nelle aritmie cliniche consente di

agire su differenti variabili per terminarla. Basti pensare

infatti all’utilizzo del verapamil o della flecainide

per cessare una tachicardia da rientro ortodromico lungo una

via accessoria atrioventricolare: questi due farmaci sono infatti

in grado di terminare l’aritmia anche se con meccanismi

che agiscono su due punti critici completamente diversi del

circuito di rientro come, rispettivamente, il nodo atrioventricolare

e la via accessoria.

La

terapia farmacologia antiaritmica oggi

La terapia farmacologica delle aritmie cardiache è molto

mutata negli ultimi anni in particolare nell’era del dopo-CAST

(Cardiac Arrhythmias Suppression Trial). 4,5 Tutte le linee

guida concernenti il trattamento delle aritmie ventricolari

post infartuali potenzialmente letali sono pesantemente condizionate

dalle informazioni emerse a seguito della diffusione dei risultati

dello studio CAST. 6,7 Lo sviluppo tecnologico avvenuto nell’ultimo

ventennio ha certamente favorito in maniera determinante lo

sviluppo del defibrillatore automatico impiantabile 8 il quale,

dotato o meno di funzione di pacing antitachicardico, è

diventato un presidio sempre più sofisticato negli ultimi

tempi rivoluzionando il trattamento delle aritmie maligne. Un

altro elemento è stato determinante fin dalla fine degli

anni ’80 nell’impedire gli abusi della terapia farmacologia

e favorendo l’uso più appropriato dei farmaci antiaritmici;

ci riferiamo in particolare all’avvento della trattamento

non farmacologico mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza.

La storia di questa sconvolgente modalità di trattamento

ablativo non chirurgico è iniziata in Europa 9 e da allora

si è dimostrata sempre più utile e terapia di

prima scelta per il controllo di quasi tutte le aritmie divenendo

spesso un trattamento curativo soprattutto nel campo delle aritmie

non necessariamente maligne.

Effetto proaritmico dei farmaci antiaritmici

Il potenziale effetto aritmogeno di un farmaco somministrato

agli effetti di controllare una aritmia era già noto

ai tempi di William Withering. Infatti un caso di effetto deleterio

legato a sovraccarico digitalico che si manifestava oltre che

con altri segni classici di intossicazione del farmaco anche

con aritmie era stato descritto nel lontanissimo 1779. Già

all’inizio del secolo scorso erano inoltre note le aritmie

ventricolari polimorfe che si presentavano nei soggetti in trattamento

chinidinico. Infatti alcuni casi di morti improvvisa e di sincope

legati al trattamento con chinidina potevano riconoscere un

simile meccanismo. E’ stato Dessertenne nel 1966 10 che

ha coniato il termine “torsades de pointes” (TP)

che oggi si utilizza diffusamente per l’aritmia ventricolare

polimorfa, spesso a risoluzione spontanea, tipica delle bradicardie

spiccate e del QT lungo. Quest’ultimo, più frequentemente

acquisito, compare a seguito di alterazioni disioniche o di

svariati trattamenti farmacologici fra cui spesso la chinidina.

Tale effetto proaritmico è favorito dalla bradicardia

perciò quando la chinidina è utilizzata per il

ripristino del ritmo sinusale nel caso della fibrillazione atriale

o per la sua profilassi, quando esso è solo parziale,

tale effetto si manifesta quasi esclusivamente al ripristino

del ritmo sinusale. Fra i farmaci antiaritmici quelli maggiormente

coinvolti in molte manifestazioni di proartimia sono quelli

della classe I, sia del gruppo A che C. Queste molecole (classe

IC) erano quelle coinvolte nella studio CAST che com’è

noto riguardava i pazienti con aritmie ventricolari post-infartuali.

L’incidenza sia di allungamento del QT che di aritmie

ventricolari del tipo TP è molto bassa per i farmaci

della classe III. Si consiglia comunque non solo di monitorare

molto attentamente l’intervallo del QT ma anche i livelli

di potassio e il perfetto compenso nei soggetti con insufficienza

cardiaca, di entrambi i sessi, in particolare se donne. Fra

i farmaci di questa classe, l’amiodarone potrebbe rappresentare

un valido prototipo di antiaritmico ideale se fosse possibile

minimizzare i suoi effetti collaterali. Alcuni fra i più

importati sono determinati dalla presenza di un quantitativo

ragguardevole di iodio nella molecola del farmaco. Ultimamente

si è cercato in tanti modi di ottenere altri validi antiaritmici

molto simili senza lo iodio ma al momento questi tentativi non

sono stati coronati da successo. Un temuto effetto collaterale

dell’amiodarone, per fortuna molto raro, ma non infrequente,

in particolare qualche tempo addietro, è rappresentata

dalla possibilità di avere fibrillazione ventricolare

in caso di somministrazione endovenosa del farmaco in soggetti

portatori di sindrome di Wolff-Parkinson-White e fibrillazione

atriale 11. In simili condizioni sia il verapamil che la digitale

sono controindicati in quanto l’allungamento della refrattarietà

del nodo atrioventricolare favorisce la penetrazione degli impulsi

anomali attraverso la via accessoria incrementando il “bombardamento”

subito a livello ventricolare dagli impulsi elettrici provenienti

dall’atrio.Vi sono alcuni riscontri a seguito di trattamento

di aritmie sopraventricolari con farmaci della classe IC che

a tutti gli effetti possono essere considerati effetti proaritmici.

Si possono verificare flutter atriali sincopali nei soggetti

nei quali la profilassi della loro fibrillazione atriale parossistica

viene eseguita anche con successo nei confronti della aritmia

per cui il trattamento è stato intrapreso; le sincopi

avvengono in questi casi per flutter atriale a conduzione atrioventricolare

1:1 attraverso il nodo atrioventricolare 12. Questo succede

in quanto i farmaci della classe I spesso hanno scarso o nullo

effetto elettrofisiologico diretto sulla suddetta struttura

nodale e il flutter “rallentato” farmacologicamente

viene condotto ai ventricoli a elevata frequenza. Il blocco

di branca funzionale che quasi sempre si associa all’elevata

frequenza, spesso è causa di erronea interpretazione

e il quadro viene descritto come da effetto proaritmico ventricolare.

Conclusioni

In questa sede non è stato possibile per ovvie ragioni

considerare tutti gli effetti proaritmici dei farmaci antiaritmici

e perciò mi sono limitato a trattare alcune delle manifestazioni

più frequenti di proaritmia. I farmaci antiaritmici sono

sempre estremamente utili ma vanno utilizzati con estrema saggezza

in quanto potenzialmente molto pericolosi. La terapia antiaritmica

farmacologica è sempre più una terapia di supporto

nel contesto di un trattamento ibrido che comprende anche diverse

modalità di trattamento non solo farmacologico ma anche

non-farmacologico e alcune volte la terapia antiaritmica farmacologia

va intesa come approccio terapeutico “ponte” verso

altre modalità di trattamento antiaritmico sia in forma

isolata che in associazione.

Per finire volevo ricordare a proposito dell’uso e abuso

dei farmaci antiaritmici quanto a questo proposito diceva di

Kaminetzky 13 : “There are not really ‘safe’

biologically active drugs. There are only ‘safe’

physicians. Questa è una affermazione che risale al 1963

e le cose nel frattempo stanno per fortuna cambiando.

BIBLIOGRAFIA

1.

Vaughan Williams EM: A classification of antiarrhythmic actions

reassessed after a decade of new drugs. J Clin Pharmacol 1984;

24: 129-35.

2. Harrison DC: Is there a rational basis for the modified classification

of antiarrhythmic drugs? In Morganroth J, Moore EN (eds). Cardiac

Arrhythmias . New therapeutic drugs and devices. Boston, Nijhoff

1985: 36-47.

3. Task Force of the Working Group on Arrhythmias of the European

Society of Cardiology. The Sicilian Gambit: A new approach to

the classification of antiarrhythmic drugs based on their actions

on arrhythmogenic mechanism. Circulation 1991; 84: 1831-45.

4. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) Investigators:

Preliminary report: effect of encainide and flecainide on mortality

in a randomised trial of arrhythmia suppression after myocardial

infarction. N Engl J Med 1989; 321: 406-12.

5. Task Force of the Working Group on Arrhythmias of the European

Society of Cardiology: CAST and beyond. Implications of the

Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. Circulation 1990; 81:

1123-7.

6. Prystowsky EN, Katz A, Knilans TK: Ventricular arrhythmias:

risk stratification and approach to therapy after the Cardiac

Arrhythmia Suppression Trial (CAST). PACE 1990; 13: 1480-7.

7. Greene HL, Roden DM, Katz RJ et al: The Cardiac Arrhythmia

Suppression Trial: first CAST…then CAST-II: JACC 1992;

19: 894-8.

8. Mirowski M, Reid PR, Mower MM et al: Termination of malignant

ventricular arrhythmias with an implanted automatic defibrillator

in human beings. N Engl J Med 1980; 303: 322-4.

9. Borggrefe M, Budde T, Podezeck A et al: High frequency alternating

current ablation of an accessory pathway in humans. JACC 1987;

10: 576-82.

10. Dessertenne F : Le tachycardie ventriculaire a deux foyes

oposes variables. Arch Mal Cœur 1966; 59: 263-9 .

11. Sheinman BD, Evans T: Acceleration of ventricular rate by

amiodarone in atrial fibrillation associated with Wolff-Parkinson-White

syndrome . BMJ 1982; 285: 999-1000.

12. Natham AW, Hellestrand KJ, Bexton RS, et al: Proarrhythmic

effects of new antiarrhythmic agent flecainide acetate. Am Heart

J 1984; 107: 222-9.

13. Kaminetzky HA: A drug on the market. Obstet Gynecol 1963;

21: 512-3.